ビジネス実務学科8つの特色と取り組み

①多様な就職・進学に対応したモデルの提示

②出席状況の情報共有と早期ケア

出席率の低い受講生の情報を専任教員間で共有し、可能な限り早急に対応するようにしています。ゼミのチューター(担当教員)が中心となって、学生の健康状態や人間関係の悩み、ストレスの原因などについて聞き、関係部署との連携をとりながら学生の異変に早期に対策を講じることのできる体制が整っています。

③少人数ゼミによるきめ細やかな指導

本学の学内イベントは主にゼミ単位で行動することが少なくありません。ゼミは、主に連絡事項を通達する高校生までのいわゆるホームルームのような役割と、各専門分野のエキスパートである教員による最新の専門知識の提供や、関連分野への就職を含めたより詳細な専門知識の取得のための指導を行う役割をもっています。

また座学だけでなく、各ゼミの特徴を生かした野外活動についても充実しており、ゼミ合宿では北海道の旭山動物園実習や沖縄の西表島のサンゴ礁水中観察ツアー、見学会では東京証券取引所や、羽田空港のバックヤードに行くツアーなどがあります。

④エクステンションセンター利用の促進

隣接する大学と共同で運営されているエクステンションセンターでは、各種資格取得や国家試験対策等を支援するための35講座から成る教育事業を展開しています。

本来であれば資格取得のための専門学校に通ったり、講習を実施している関係施設に通ったりしなくてはいけませんが、本学では通常授業終了後、18時頃から当講座に切り替えられ、講座が開始されています。交通費や通学時間の節約にもなるうえ、合否にかかわらず資格を取るための試験を受ければ、教材費のみで受講できるといった他校にない優遇措置もあります!各講座では資格取得のプロの講師を招いているため、資格取得の合格率が高いことが強みです。

1年生の間に必ず1講座は受講するようにと、積極的に資格を取るよう指導していることもあって、ビジネス実務学科所属の90.5%の学生が受講しています。

例年人気が集中する「調剤薬局事務」、「ITパスポート試験講座【国家試験】」、「宅地建物取引資格試験講座【国家試験】などについては、募集人数枠を超えた場合は教室を変更する、講座を追加するなどの対応をして、常に受講生のやる気に応えるように心がけています。

本来であれば資格取得のための専門学校に通ったり、講習を実施している関係施設に通ったりしなくてはいけませんが、本学では通常授業終了後、18時頃から当講座に切り替えられ、講座が開始されています。交通費や通学時間の節約にもなるうえ、合否にかかわらず資格を取るための試験を受ければ、教材費のみで受講できるといった他校にない優遇措置もあります!各講座では資格取得のプロの講師を招いているため、資格取得の合格率が高いことが強みです。

1年生の間に必ず1講座は受講するようにと、積極的に資格を取るよう指導していることもあって、ビジネス実務学科所属の90.5%の学生が受講しています。

例年人気が集中する「調剤薬局事務」、「ITパスポート試験講座【国家試験】」、「宅地建物取引資格試験講座【国家試験】などについては、募集人数枠を超えた場合は教室を変更する、講座を追加するなどの対応をして、常に受講生のやる気に応えるように心がけています。

⑤新型コロナ感染対策を考慮した対面授業

コロナ禍で多くの大学が休講措置をとっているなか、本学は少人数制講義の強みを活かして、教室の大小に応じて密にならないよう人数調整し、一時的にリモート授業も併用しながら、いち早く対面講義を行いました。

現在は、何かあれば、対面授業とリモート授業の併用や、リモート授業への即時切り替えを行えるよう、臨機応変に対応できる体制が整っています。

現在は、何かあれば、対面授業とリモート授業の併用や、リモート授業への即時切り替えを行えるよう、臨機応変に対応できる体制が整っています。

⑥多様化する就活に対応した支援体制の整備

時代の変化や状況に応じて、就活支援の内容や方法も変えていく必要があります。例えば多様化する就職情報提供サービスの効率的な利用方法を学ぶために、ハローワーク川口から職員を派遣してもらい、「ハローワークインターネットサービス」を利用した就活のセミナーを開催しています。リクナビやマイナビなど誰もが利用している就職情報提供サービスとは異なるツールを使った就職情報の入手方法などについて学んでいます。

また、近年のコロナ禍を契機にZoomによる面接が就活での常識となりつつあるため、毎年2年生対象にZoom講習を実施しています。さらにZoom講習後、各ゼミで講習を欠席した学生や再度受講希望の学生向けに追加講習などの対応を行っています。このような追加講習を実施しなければ、対象学生はおそらくZoomを使うのが億劫になり、就活初動の出遅れにつながる可能性が高いと考えられるためです。その意味で追加講習は非常に重要だといえます。

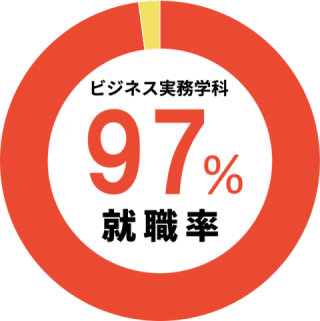

以上のような様々な就職支援の結果、昨年度のビジネス実務学科の就職率は97%となっています。

以上のような様々な就職支援の結果、昨年度のビジネス実務学科の就職率は97%となっています。

⑦充実した初年度教育

本学の初年度教育は「文章作成能力」と「数学の基礎力」養成に重点をおいています。初年度教育とは、高校生までの一方的な知識伝達型講義を聴くという受動的な学習から、書く・話す・発表するなどの能動的な学習へと切り替えるための接続的な「学び」のことをいいます。

近年の大学教育において初年度教育が特に重視されているのは、入学者の誰しもが大学での学習についていけるだろうかといった不安を取り除き、さらには自ら調べ、考え、結論を出す能動的な学習を行うための基礎学力を養う必要があるからです。

近年の大学教育において初年度教育が特に重視されているのは、入学者の誰しもが大学での学習についていけるだろうかといった不安を取り除き、さらには自ら調べ、考え、結論を出す能動的な学習を行うための基礎学力を養う必要があるからです。

そのため、本学では、大学において必要不可欠なレポート作成能力を養うための論文作成の指導と、簿記・会計の講義や資格取得に必要となる、あるいは多くの企業の採用選考で利用されているSPI試験のために必要となる「算数・数学の振り返り」の特別講義を行っています。前者においては、「簡易版 論文・レポートの書き方」を本学科独自で作成し、ゼミ単位でレポート作成の指導を個人単位で行い、後者においては小学校高学年~中学校までの基礎からSPI試験に対応できる学力になるまで少人数の講義で丁寧に教えています。

⑧ビジネスマナー研修会の実施

就活を前提にしたビジネスマナーの取得に的を絞った包括的な特別講習を令和5年度から毎年度実施しています。主に履歴書作成にあたっての基本的な考え方から、面接や接客時における振る舞いや身だしなみ、言葉遣いに至るまで、先方の好感や信頼を得ることのできる対応方法について学びます。本講座では、受講者の社会に通用するビジネスマナーの取得やコミュニケーションスキルの向上を目指します。