本学で開講されている講義を一部抜粋して紹介します。

授業内容

児童文化

幼児教育や保育は、遊びを通して行われます。「遊び」は子どもの主たる文化活動です。この授業では、保育者が知っておくべき「遊び」や「児童文化財」についての基本知識と、その知識を保育の現場で生かす方法を指導します。実際に玩具で遊んだり文化財に触れたり、教材を作成したりする学びを通じて、思考力や実践力、応用力を養成しています。

また、今日の子どもを取り巻く文化環境についても一緒に考えていきます。「共遊玩具」の授業回では、アイマスクやイヤープラグを装着した状態で、学生に共遊玩具や点字絵本に触れて遊ぶ体験をしてもらいます。「遊び」は楽しい活動でなくてはなりません。この科目もまた、楽しく学ぶ授業を常に目指しています。

また、今日の子どもを取り巻く文化環境についても一緒に考えていきます。「共遊玩具」の授業回では、アイマスクやイヤープラグを装着した状態で、学生に共遊玩具や点字絵本に触れて遊ぶ体験をしてもらいます。「遊び」は楽しい活動でなくてはなりません。この科目もまた、楽しく学ぶ授業を常に目指しています。

栽培

橋本 敏幸 講師

基本的な野菜を取り上げ、その栽培方法を習得するとともに、幼児教育での農業体験の重要性を講義する。

また、「花には水を人には愛を」の精神で講義に取り組んでいます。

基本的な野菜を取り上げ、その栽培方法を習得するとともに、幼児教育での農業体験の重要性を講義する。

また、「花には水を人には愛を」の精神で講義に取り組んでいます。

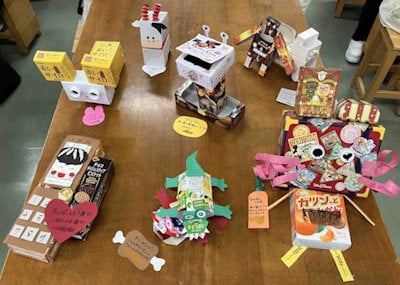

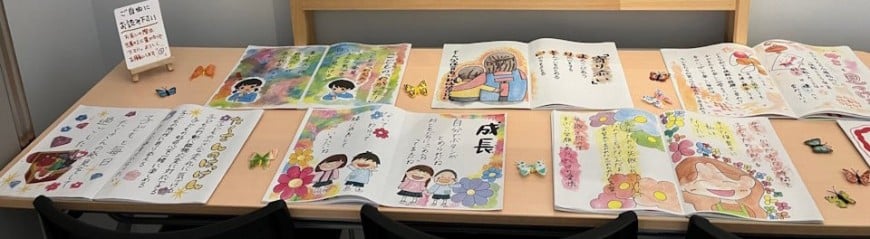

図画工作

幼児期にふさわしい様々な造形表現活動を実際に行います。素材の変化を楽しみ、子どもの気持ちによりそい、その感性を育むとともに、深い学びを導くことのできる保育者となることを目指します。授業の最後には、絵と言葉で「自分のなりたい保育者像」を描き、その思いを友人達と共有します。

乳児保育Ⅰ・Ⅱ

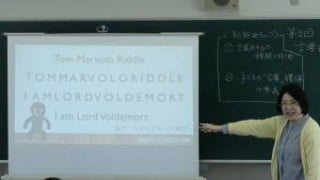

関根 久美 教授

保育所など現場での実践の基本を身につけるため、演習を通して学生各自が具体的な保育方法を理解し、練習します。

保育の方法の技術が向上するよう、学生同士の意見交換や発表の場を多く設けていきます。

教員の保育士としての経験を活かし、実際の援助方法のポイント、具体的な乳児の姿などを伝えるだけではなく、教員の実践を「見る」「聞く」「感じる」ことで乳児保育の実践を身につけていきます。

保育所など現場での実践の基本を身につけるため、演習を通して学生各自が具体的な保育方法を理解し、練習します。

保育の方法の技術が向上するよう、学生同士の意見交換や発表の場を多く設けていきます。

教員の保育士としての経験を活かし、実際の援助方法のポイント、具体的な乳児の姿などを伝えるだけではなく、教員の実践を「見る」「聞く」「感じる」ことで乳児保育の実践を身につけていきます。